秋田内陸線 Photo Album |

||||||||||||||||||||||||

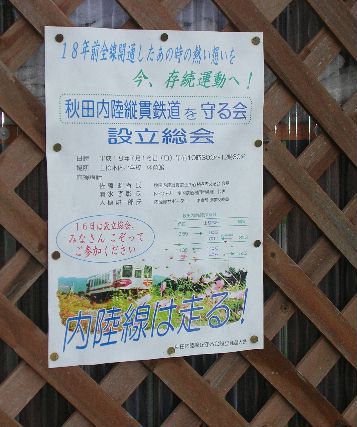

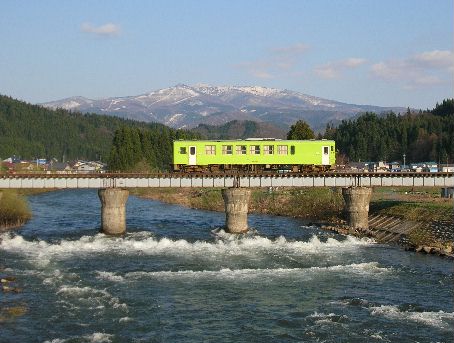

| このページは2006年までのPhoto Albumです。2007年のページへはこちらをクリックしてください。 2006年12月30日増結 またまた内陸線に「存廃論議」が! <今回の「存廃問題」とは> 秋田県の寺田知事が2006年12月18日の県議会で言った発言が発端とのこと。 内陸線の安全対策のための大規模改修工事に9億円かかるという県の報告を受けて、「今後の県財政でどこまで耐えられるかという状況もある。毎年3億円の赤字が出るような状況で、果たして公共交通機関として維持できるのか、率直に考えざるを得ないところにきている」、「経営数値は正直。地域住民や会社、県や沿線自治体が将来の見通しを含め、冷静に検討すべきだ」「(存廃については)県民ニーズをとらえ、総合的に判断せざるを得ない」などと言ったそうです。(秋田さきがけの記事から) そもそも、この「9億円」という数字は、去年策定された再生計画で、11億円近くと試算されていた改修費が9億円になっただけ。今さらながらの知事発言ですが、地元の人たちにとっては大きなショックです。私も、2日間落ち込んでいました。 年明けには、この改修費用についての協議が始まります。  雪のない冬景色です。29日には真っ白になりました。 2006.12.27 比立内鉄橋 <運営助成基金でまかなえるはず> 報道では触れられていなかったと思いますが、内陸線には運営助成基金20億円が今も積まれています。このうち10億円は、県や自治体などの寄付金で、これは「原資」にあたり、取り崩さないことになっていますが、そのほかに、バブルの遺産である預金利子が8億円もあるのです。また、国からの転換交付金の残りも2億円あります。 今回のような大規模改修には、この預金利子分を使えば、財源問題は解決するはず。(費用の3分の1は国が負担してくれます。) 内陸線は、当初から厳しい経営を見越して、赤字補てんを基金からではなく、県と自治体が年度ごとに補てんする体制をとってきました。ですから、累積債務はありません。(でも、毎年の補てん金の負担が財政を圧迫しているのは事実ですが。)ですから、基金は今回のような大規模工事や車両購入などに当てられます。また、従来から、赤字が3億円を超えた場合は基金から補てんするということも決めていました。幸い、3億を越えたのは2000年度、2001年度だけで、計4,700万円のオーバーにとどまりました。 このことから、財源問題はクリアーできるはずです。  2001宝くじ号を先頭にした「もりよし3号」 12.27 前田南−小渕 <道路にお金を使わせるシステム> 12月4日に開通した、全長3.6kmの米内沢バイパスの総工費は55億円。それなのに、全長94kmの内陸線は、改修費用9億円を理由に「存廃論議」が起こされています。 このことを関係者にアピールしたら、、環境自治体会議・環境政策研究所という研究組織の研究員で、「鉄道は地球を救う」などの著書がある上岡直見さんが教えてくださいました。 上岡さんによると、道路財源の国庫補助と地方交付税(これも一種の国庫補助)の仕組みが絡み合った原因とのこと。以下、上岡さんの指摘。 「国道」といっても地方負担があり、逆に「市町村道」といっても国庫補助があるという複雑な仕組みで、とにかく金を使う(金を使わされる)仕組みが確立されてしまっています。 地方にとっては、少ない負担で多額の公共事業が起こせるというメリット(?)がありますが、これを続けてゆくと、やがて夕張市になるわけです。しかし鉄道については、大部分が地方の自前となるため、出しにくい制度になっています。 ……つまり、国政レベルの問題でもあるというわけですね。 これを是正するために、2008年度から地方公共交通の新しい法律ができ、道路財源の取り扱いも大きく変わるので、それまでは何とか踏みこたえてほしい、とは全国鉄道利用者会議の清水孝彰さんの話です。 ここで内陸線が踏みとどまることが、新たな法律制定にも影響するとのこと。がんばらなければ。 <「スクールバス」にびっくり> 再生計画で策定した乗客増の取り組みはなかなかすすんでいません。その大きな理由の一つは、北秋田市で通学の児童・生徒の内陸線へのシフトができなかったことです。森吉中学校(桂瀬駅そば)への通学は、これまで、生徒の自宅の場所によって、内陸線とスクールバスに分かれていました。このうち、比較的駅に近い生徒は内陸線利用に変えるという方針を決めたのですが、年度末になってから保護者に説明したこともあり、保護者の反対が強く、頓挫してしまいました。 そこへ、今年の藤里町での連続児童殺害事件です。犯人は最初の被害者の母親だったのですが、近隣の町でのできごとに、大きな衝撃と不安を覚えた人が多かったと思われます。 そして12月、北秋田市教委は、これまでとまったく逆に、内陸線利用の生徒をスクールバスに転換するという方針を出したのです。これによって、来年度は内陸線の通学定期客がさらに数万人減少することになります。 私も小学校の教員をしているので、保護者の心情は十分わかります。しかし、この市教委の対応には、正直、あきれました。 私の勤務校でも、もちろん児童の安全に気を使っています。しかし、子どもの安全を守るためには、地域の人たちの協力がどうしても必要です。日常的に子どもたちを見守るボランティアを募り、通学路の危険箇所を子どもたち自身に確認させ、保護者との連絡を密にすることなどで対応しています。(私の学校の子どもたちのほうが、スクールバスで通う内陸線沿線の子どもたちよりも長い距離を歩いていると思います。) そして大切なのは、子どもたち自身に、社会的な体験を積ませることです。今の安全は守れても、将来は一人立ちできなければなりません。まして、高校卒業と同時に親元を離れざるを得ない子が多い地域では、できるだけ多くの社会体験が不可欠だと思うのですが。 <減少分の「埋め合わせ」は?> 市長が内陸線の社長を務める北秋田市ですが、通学をスクールバスにする代わりの措置は、……。一番の措置は、沿線に住む市職員の通勤を内陸線にシフトすることです。ところが、これがあまりすすんでいません。一方、沿線の南半分を占める仙北市では、職員の内陸線へのシフトの取り組みが始まっています。北秋田市にはがんばってもらいたいと思います。 ここまで書いていて、この曲を思い出しました。私が高校生の時の歌です。特に2番。若者はオジサンになりましたが、気持ちは変わりません。 http://www.hi-ho.ne.jp/momose/mu_title/tooi_sekaini.htm  おだやかな山里。 2006.12.27 荒瀬−萱草 <なんと、3年間で5倍増!> しかし、内陸線の利用実績が3年間で5倍にも増えた部門があります。それは、旅行会社による団体旅行客の数。本当です。 2003年度に内陸線を利用した、旅行会社によるツアー客は、1,200人。これが今年度はすでに6,000人になっているのです。すべての団体利用客の合計も、2003年度の149件、7,600人から、2006年度は12月までで309件、1万3千人以上に倍増しています。 紅葉の終わった11月からは、何と、韓国からのツアーが毎週30人。阿仁マタギから阿仁合まで、内陸線を利用しているとのこと。参加者に好評なので、樹氷の季節までこのツアーが続くそうです。今度は12月31日に来ます。韓国ツアーのとき、阿仁合駅の売店は大賑わいとか。 こうした盛況は、会社が県外からの観光客の誘致に力を入れてきたこと、秋田県観光課がこの地域の宣伝に積極的に取り組んだこと、JRがそれにタイアップしたことなどの成果といえます。もちろん、「など」の中には私たちサポーターの活動も入っています。 JRとすれば、内陸線への観光客の入り込みはそのまま「こまち」の集客増につながります。また、国外からの観光客は、秋田空港、大館能代空港の利用者増にもつながります。そして観光客増は、沿線や秋田県内で観光関連の仕事に携わる人たちにとって大きな意味を持つだけでなく、沿線の人たちにとっても、地域の活性化につながります。 今年の秋の紅葉シーズン、内陸線は車両と人員をフル動員して輸送に当たりましたが、それでも、貸切の申し込みを何件も(残念ながら)断る事態でした。今後は、オフシーズンの観光客誘致が鍵になります。 内陸線では、韓国を始め、台湾、香港からの観光客誘致を目ざしています。雪のない国の人たちにとって、秋田の雪は貴重な観光資源です。すでに北海道へは国外からの客が来ていますが、雪の量では内陸線は負けません。それに加えたもてなしを考案すれば、客の少ない冬場の利用者増につながります。 観光地をつなぎ、秋田県を周遊できる内陸線の価値は、沿線風景や観光資源とともに、国内外に知られてきたと言えます。県や自治体の財政事情が厳しいのは確かですが、何としてもここを乗り越えなければなりません。 関係者の皆さん、がんばりましょう!  2006.12.27 萱草―笑内 2006年11月6日増結 内陸線の秋は大賑わい 10月28日(土)、29日(日)の2日間、内陸線の紅葉を眺めてきました。28日は「秋田内陸線プロモーション」のビデオ撮影、29日は、列車に乗って行ったり来たりして賑わいぶりを体感しました。  荒瀬―萱草間で撮影中の菅原さん(左)と、たくさんの乗客に手を振る工藤さん。列車は鷹巣行き「トコトコみのり号」212D。お座敷車両を挟んだ3両編成は、立っている人もだいぶいました。 今年は、角館発で鷹巣まで往復する「みのり号」と、鷹巣から角館往復の「もみじ号」の2往復が、イベント列車。ツアー客が多い日はともに3両で運転されます。土・日だけでなく、平日もツアー客はどんどんやってきます。

比立内の鉄橋を徐行運転で渡ります。乗客は立ち上がって、窓の外の紅葉を満喫。  阿仁マタギ駅で3両編成の角館行き「もみじ号」111Dを迎えます。先頭は2001、次に8905、そして88型という編成。

10月29日は、鷹巣から「もりよし1号」で阿仁合へ。少し散歩をしてから鷹巣行きの「みのり号」で上杉まで戻り、合川で交換して来る「もみじ号」に乗って角館まで、たっぷりと旅を楽しみました。

上杉駅に到着する角館行き「もみじ号」111D。2001+8905+88の3両編成。前線通過の雨と雷が上がってよかった! 地元の利用者も、この賑わいぶりに、内陸線への評価を高めたことでしょう。

2006年9月24日増結 (おそくなりました) 8月後半に、区界、白神山地(観光地)、内陸線を訪問しました。  2006.8.25 今年の夏、首都圏のポスターに登場した「安の滝」です。初めて行って、その大きさ、高さ、すばらしさに感動しました。 安の滝は、打当温泉から玉川温泉方面(今、通行止)へ車で5分、さらに左へ林道を20分、さらに歩いて40分。でも、一見の価値あり。白神山地に負けませんよ!  定番、萱草の鉄橋で。2006.8.25  内陸線の車内に掲示された、専門学校生によるポスター。内陸線が次第にメジャーになっています。 2006.8.24 7月29日増結  阿仁合運転区構内のホタル増殖施設です。 2006.7.27 27日(木)、秋田内陸線再生支援協議会が北秋田市役所阿仁支所で開かれました。私も委員として参加しました。 今回は、1月に決定された再生計画に沿った取り組みの進み具合の報告と質疑が中心でした。 再生計画を進めるチームが北秋田市、仙北市の職員を中心に作られ、精力的に動いている様子がわかりました。私からは、田沢湖から内陸線(松葉駅)へのアクセスの改善(路線バスがないので、送迎車やタクシーなどのシステムを確立してほしい)や、JRが首都圏の各駅に新幹線利用促進キャンペーンとして「安の滝」が紹介されているなど、観光ルートとしての内陸線の重要性を発言しました。 また、サポーターの鉄道写真グループで計画している「ポストカード」やカレンダーの話もしちゃいましたので、準備を早く進めましょうね。なお、カレンダーについては、「お金がないので、どこかで出してもらえませんか。写真は提供します」と言っておきました。 <写真集> 工藤寿さんの「秋田内陸縦貫鉄道」写真集が、朝日新聞全国版の読書欄(7月23日付)で紹介されました。しおり1枚ほどの記事ですが、内陸線のことも書いてあって、何しろ全国版なのでびっくり。 <窓磨き> サポーター基金の残りで窓磨き用のポリッシャーを買って、阿仁合運転区で使ってもらっていますが、運転区では、お盆前までには全部の車両を実施したいとのこと。気合が入っていました。私が26日に角館から乗った8803も、窓がすっきりしていたので「あれっ?」と思いました。でも、まだちょっとムラがありましたけど。 <ホタル> 内陸線では、昨年から、ホタルの増殖に取り組んでいます。今年は、数百匹しか羽化させることはできませんでしたが、産卵、孵化は今年も順調に進み、社員が仕事の合間に交代で世話をしています。  孵化したばかりの幼虫を500匹ずつ分ける作業。  そう、ここは運転区の庫の中なのです。左が山口専務。元気でしたよ。  これが増殖施設。26日のABS秋田放送テレビで、社員の取り組みが放映されました。 再生支援協議会のあと、打当温泉で昼食と温泉。そして、「どぶろく」をペットボトルに詰めてもらって、角館行きに。ここは「どぶろく特区」で、1合450円で売ってもらえるのです。列車に揺られながら飲む、と言うより「なめる」という感じで、もう最高。 次回は8月後半に訪問予定です。  阿仁マタギ駅も、花で彩られています。「どぶろく列車」がやってきました。 7月17日増結 7月16日(日)、仙北市立上桧木内小学校体育館において、「秋田内陸縦貫鉄道を守る会」の結成総会が開かれ、200人を越える住民、他地域からの参加者を合わせると300人という多くの人たちが、内陸線の存続のために取り組むことを誓い合いました。  (撮影 工藤寿さん) 総会は、発起人代表の鈴木重蔵さん(上桧木内部落会会長)のあいさつ、来賓紹介のあと、議長を選出して、会則、基本方針、役員を決定しました。 選任された役員を代表して、鈴木定平会長があいさつ。来賓として参加した岸部北秋田市長は、「北秋田市の『考える会』と仙北市の『守る会』が力を合わせて、存続に向け一丸となって努力してほしい」とあいさつしました。 来賓として仙北市の東海林助役、西木出身の門脇光浩県会議員、たくさんの仙北市議や地元の各団体の代表、阿仁の「考える会」役員などが出席しました。また、内陸線本社からも山口専務をはじめ5人が参加、会場の体育館はいっぱいでした。 私は、「応援講話」として、「考える会」の佐藤昭春会長、全国鉄道利用者会議の清水孝彰代表の次に登壇して、「秋田内陸線と沿線の魅力を生かして」というテーマで20分ほど話をさせていただきました。 サポーターの工藤寿さんは、額に入った写真を20枚運んできて、会場の後ろの展示パネルに飾りました。また、利用者会議メンバーのTさん(北海道教育大学助教授)、横浜のHさんも参加。田沢湖芸術村のOさんも駆けつけてくださいました。  (撮影 工藤寿さん) 私の講話のあと、上桧木内小学校の子どもたち6人が登壇、一人ひとり、内陸線への思いをこめた作文を朗読しました。会場では、涙を流す人たちも。 最後に、内陸線を利用して北秋田市の米内沢高校に通っている生徒が「決議宣言」を朗読。大きな拍手で確認されました。  (撮影 工藤寿さん) この日、会場には県北がエリアの北鹿新聞、大館新報の記者も取材に訪れ、記事にしていただきました。内陸線の問題は県北にとっても重要なのですが、峠を越えたここまで取材に来てくれたことに、ちょっと感激しました。  沿線の各駅には、この日の集会のポスターが貼られていました。角館駅で見て、私の名前まで入っているので恥ずかしくなりましたが、準備を進めた人たちの気合が感じられました。 八王子にもどってきたら、駅構内に「安の滝」のポスターが。JR東日本の、新幹線利用促進キャンペーンで、陸中海岸北山崎とともに阿仁の「安の滝」が大きく紹介されているのです。「角館から秋田内陸縦貫鉄道で……」という説明も。最後まで感激した、今回の旅でした。  八王子駅にて。 6月8日増結  6月3日(土)に、大館在住のサポーター、工藤寿さんの写真集「秋田内陸縦貫鉄道」の出版記念パーティー列車に参加、翌日は工藤さんと沿線をのんびり周りました。 写真はたまたま工藤さんがパーティー列車の車内から見つけた菜の花と、黄色の8801号。 2006.6.4 岩野目―比立内  かつてのマタギ集落、根子(ねっこ)のたたずまい。  奥阿仁・戸鳥内の棚田から森吉山を望む。ここは部外者立ち入り禁止なので、地元の人に断って撮影した。  急行「もりよし2号」。この日は、前日にぼくたちが乗ったお座敷車両8808が付いていた。 奥阿仁―阿仁マタギ   トチノキの花。最高のはちみつになります。 5月7日増結  5月3日に、内陸線のプロモーションビデオの撮影をしました。カメラマンは大館在住のサポーター、SAMさん。運転手、ガイド兼撮影助手は、プラドさん。私は横ではしゃいでいただけなのですが。 写真の左がSAMさん、右は、はるばる九州から撮影旅行に来た年配のファン。列車は、角館に向かう花見客でいっぱいの急行「もりよし1号」。この日は先頭にイベント車両2001号をつけた3両編成。  もりよし2号。白い山は秋田駒ケ岳。 西明寺―羽後太田

カタクリのシーズン中、内陸線では角館と八津の間に臨時列車を何本も運転しました。角館からの列車はまず上り線(右側)に到着後、客を降ろしてから角館方に引き上げます。(写真) このあと、社員(運転指令さんでした)がポイントを切り替え、客の待つ下り線に誘導します。  列車と記念撮影。それにしても、内陸線の列車にカメラを向ける人の多いこと。それだけメジャーになってきたということでしょうか。 八津  森吉山がきれいに見えていました。雪代で小又川も元気です。 阿仁前田―前田南  最後は夕日のシルエット。とても寒くなりました。SAMさん、プラドさん、お疲れさまでした。 西鷹巣−小ヶ田 2007年のPhoto Albumはここをクリックしてください これ以前のPhoto Albumはここをクリックしてください。 ホームページのトップにもどる |

「みのり号」にはお座敷車両がついていました。鷹巣からの帰りは団体専用になるそうですが、行きは一般客に開放。うれしい配慮です。普段は乗れないお座敷車両に乗った乗客は大満足。こうした心遣いがファンを増やします。

「みのり号」にはお座敷車両がついていました。鷹巣からの帰りは団体専用になるそうですが、行きは一般客に開放。うれしい配慮です。普段は乗れないお座敷車両に乗った乗客は大満足。こうした心遣いがファンを増やします。